トビラコへようこそ!

~店先で、ちょこっとおしゃべり~

お試しいただける商品をまとめました、こちらです。

——————————–

(1月23日配信のメルマガの一部を転載)

発達障害のなかでも、学習障害の理解は必ずしも進んでいるとはいえません。特に読み書きの困難は理解されづらい分野です。

その理由のひとつは、「繰り返し練習すれば苦手を克服できる」という風潮が根強くあるからだと思います。

「読むことが苦手だから繰り返し読む練習をする」「書くことが苦手だから繰り返し書く練習をする」

この学習法に、疑問を呈したのがアメリカの作業療法士エアーズ博士。1960年代のことです。

エアーズ博士は、発達機能障害研究の第一人者。感覚統合という今日の療育に欠かせない理論を築いた人として知られています。また運動機能の面から読み書きの基礎を研究し、学習障害児の治療教育の普及にも努めてきました。

エアーズ博士亡きあと、その理論と実践を日本の良心的な作業療法士たちが受け継ぎ、支援につなげています。

原因はひとつではない

『みんなでつなぐ 読み書き支援プログラム フローチャートで分析、子どもに応じたオーダーメードの支援』(井川典克監修 高畑脩平・奥津光佳・萩原広道 特定非営利活動法人はびりす/編著)は、まさにその典型的な本。支援者にも保護者にとっても目からうろこの良書です。

この本を参考にしながら、読み書き困難についてお伝えしていきます。

冒頭、読み書き困難な子の特徴として、次のような例があげられています(専門的な用語を多少意訳)。

読む:

・文字に興味を示さない

・ポツリポツリとしか読めない。

・読み飛ばし、勝手読みが多い。

・「きっぷ」「きって」などの特殊音節を読み間違える。

・似た文字を読み間違える。

・読解できない。

書く:

・鉛筆を正しく持てない。

・書く文字が極端に乱暴、文字の体をなしていない。

・文字のバランスが極端に悪い。

・お手本の通りの文字を書けない。

・聞いた音と書く文字が一致しない。

・板書の書写しが遅い、できない。

ひと昔まえなら、「勉強が苦手」「勉強ができない子」で片付けられていたかもしれません。でも、これは子どもにやる気がないわけでも、知的な遅れがあるわけでもありません。

原因は、子どもによって違います。原因を探るためには、各ジャンルの専門家の手が必要になってくるのですが、このことがあまり知られていないように思います。

幅広いジャンルの専門家の見立てが必要

この本の編集には、以下の専門家が関わっています。

・医師(読み書き障害に関連する診断、治療、薬物、眼鏡などの処方)、

・オプトメトリスト(眼球の動きを見て、ビジョントレーニングができる専門家)

・言語聴覚士(読み書きに必要な言語や音声の処理過程をみる)

・公認心理師(読み書きに関連する認知機能や心理状態を評価)

・作業療法士(読み書き活動に含まれる身体・認知機能や環境要因を分析)

・視能訓練士(眼科領域で視能矯正、視機能の検査を行い目の健康をみる)

・理学療法士(読み書きにおいて、姿勢やバランスを見る)

このほか、もちろん教師、保護者、当事者も関わっています。

これを見ただけで、読み書き困難の原因が多岐にわたっていること、その子が抱えている困難の原因に応じた支援が必要になってくることがわかります。

「あ」をどこから書いたらいいのかわからない

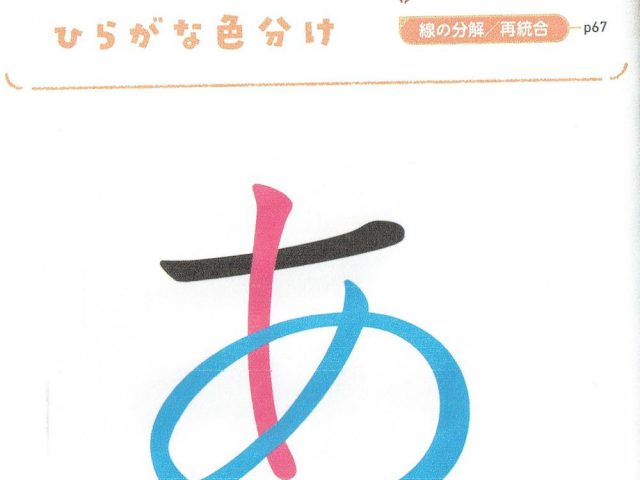

『 みんなでつなぐ 読み書き支援プログラム フローチャートで分析、子どもに応じたオーダーメードの支援』112ページより

たとえば、文字を認識できない、そして書けない理由が、こんなところにあったの? という事例もあります。

私たちは「あ」という文字が、どのような線で成り立っているのかを意識しなくてもわかります。あまりにあたりまえなので「わかる、わからない」以前かもしれません。

「あ」の形を認識するには、横棒、縦棒、「の」のようなくるりとした斜めの線、線と線の交差を瞬時に読み取っています。これを専門的には「線の分解、再統合」というそうです。でも、線の分解、再統合がなんらかの理由(主に脳機能)でできないと、「あ」と認識することができません。

こうしたケースでは、「あ」を色分けするとわかりやすくなります。横棒を黒、縦棒を赤、斜めのくるりとした線を青というように。黒・赤・青の3色にわけられていると、「あ」を線で分解してイメージすることができるようになるわけです。

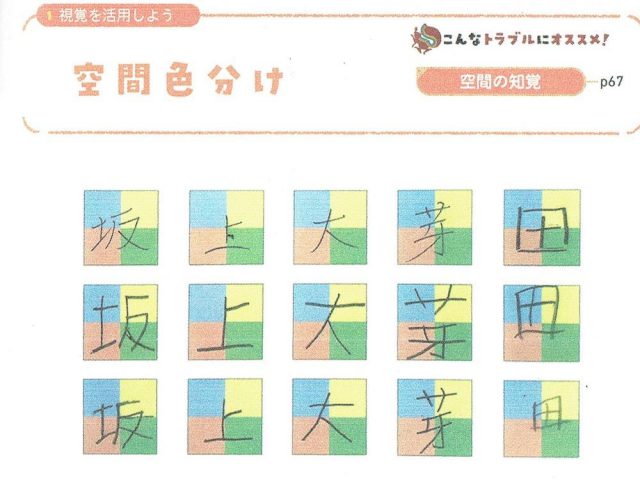

また、空間認知がうまくいかないと、文字をどこから書き始めていいのかがわからないそうです。

「あ」という文字を書けるのは、「あ」をイメージして、ノートのマスの「ここいらへんに、こう収める」ということを、認知しながら書いています。でも空間認知機能に問題があると、ノートの「ここいらへんに、こう収める」ということができずに、どこから書いていいのかがわからないのだとか。

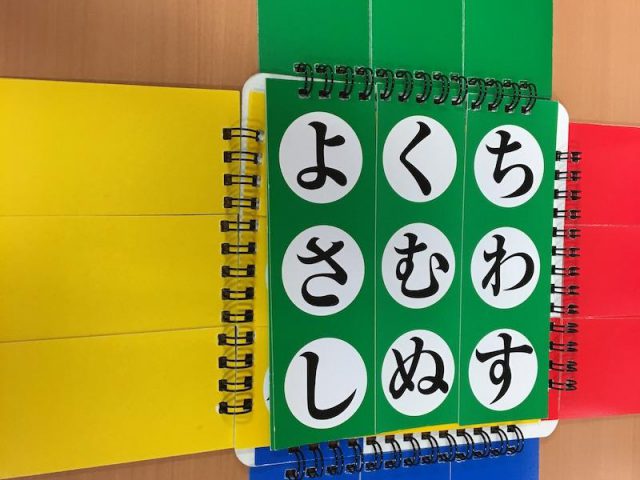

このようなケースでは、マスが色分けされている「カラーマスノート」がよいそうです。ひとつのマスが4分割されていて、4色に色分けされているので、「ここいらへん」の検討がつけやすくなります。カラーマスノートは、一般社団法人日本利用福祉教育コミュニケーション協会で販売されています。書き始めや文字の形がアンバランスというときには、カラーマスノートを試してみてはいかがでしょうか。

『みんなでつなぐ 読み書き支援プログラム フローチャートで分析、子どもに応じたオーダーメードの支援』113ページより

吹き戻しで支援?

本書を読むと、これが、読み書きとどう関係があるの? と思われる支援もあります。

たとえば、「吹き戻し」ってご存知ですか? 昔、駄菓子屋さんで売っていた、筒の先にブーブー紙が付いていて、筒を拭くと紙がシューッと伸びて、息を吸い込むと元に戻るあれ(音がするものもある)です。この吹き戻しが、読み書き困難な子にいいというのです。いったい、どう関係があるのかと思われるでしょう。

吹き戻しは眼球運動になるそうです。息を吸うときに目が寄り、吐くときに目が離れていく。これが眼球の運動になって、眼球の動きに課題があって読み書きが難しい子にはいいというわけです。こうしたことは、専門家でないと思いつきませんよね。

ここまで、ご紹介したのは、読み書き支援のほんの一例にすぎません。姿勢の問題、本の置き方の問題等々、さまざまな支援と支援ツールが紹介されています。

読み書きに困難を抱えていると、「勉強ができない子」と自分もまわりも思ってしまいます。自尊心を保つこともできなくなるかもしれません。

入学が近づくと、定形発達の子と同じようにドリルをさせようとする方がいますが、ちょっと待ってください。発達障害と学習障害は重なっていることが少なくありません。特に漢字学習になると、読み書き障害の子は苦しみます。読み書きがちょっと心配というときは、今回ご紹介した本を強くおすすめします。

トビラコ店主

********************************

小学館の子育てサイトHugKum(はぐくむ)に連載していました。

********************************

ウェブサイト以外でも発信しています。

会員登録された方にはメルマガ(無料)配信しております。

*会員登録はこちらから。お買い物いただかなくても登録できます。

Facebookはこちらから(日々、なんか発信しています)

LINE@はこちらから。イベントのお知らせなどもしております。

********************************

トビラコが編集した本

『発達障害の子のためのすごい道具』(小学館)

『発達障害 あんしん子育てガイド』(小学館)