トビラコへようこそ

~店先で、ちょこっとおしゃべり~

お試しいただける商品をまとめました、こちらです。

——————————–

発達支援に関わっているはずの大学の先生でも「合理的配慮」を誤解しているのかなと思うことがあります。

誤解したまま執筆してしまうので、誤解されたまま「合理的配慮」が伝わってしまいます。

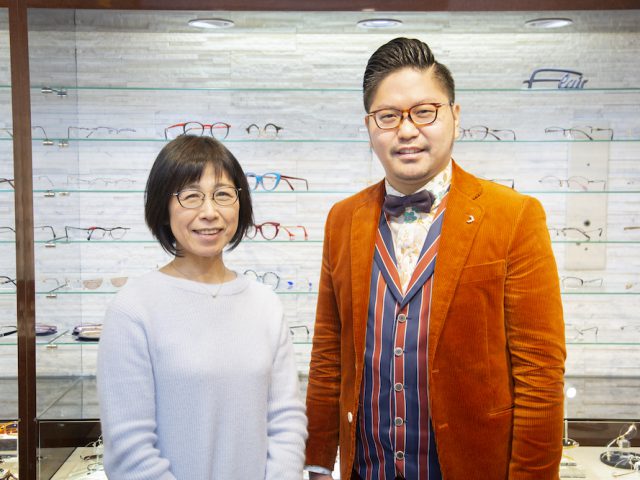

私が合理的配慮について何度もお伝えしているのは、学校現場での合理的配慮の素案づくりをした専門家からお話を聞いているからです。前文科省の特別支援教育調査官である田中裕一さんです。田中さんの勉強会に何度か出席し、取材もさせていただていいます。

田中さんに、聞いてしまった以上は伝えねばならず、誤解している人がいれば、それは違いますよと言わなくてはならない立場に立ってしまいました。

田中裕一さんの取材記事はこちら。

話を戻します。ある発達支援の雑誌に執筆していた大学の先生が、合理的配慮について次のように書いていました。

「学校や職場が本人の困っていることを理解して、可能な範囲で環境や対応を工夫することで、本人に過度の負担なく他の人と一緒に参加できるようにすること」

これだと、なんだか「まず、まわりが理解してあげている」的な匂いがします。

合理的配慮は、まず「本人の意向」ありきです。本人の申し出(保護者が代弁するのもあり)を、学校や職場に過度な負荷がかからない範囲で受けいれます。過度な負担になるかどうかは「話し合い(建設的話し合い)」で決めて、互いに話し合いながら歩み寄っていく。これが合理的配慮です。「話し合い」が合理的配慮の肝なんです。

「本人の困っていることを理解」ではなく、極端なことをいえば「本人の困っていることは、うまく理解できない」が、本人がそれで勉強(仕事)しやすくなるというなら、そして配慮を提供する側が過度に負担にならないなら、本人の意向を尊重しようじゃないか。そんな感じです。

周囲の理解が大切なことはいうまでもありません。でも世の中の人全員が「理解してくれる人」ばかりではありません。理解しない人もいるから、合理的配慮という「法律」ができたのです。理解してくれる人ばかりなら、法律は不要です。

合理的配慮は障害者差別解消法に明記されています。障害者差別解消法は「(障害のある)私たちのことを私たち抜きで決めないで」が出発点。だから、「本人の意向」がとても重要なんです。

理解はできないけど、あなたを尊重するという姿勢は、どんな場面でも必要かなと思います。

トビラコ店主

********************************

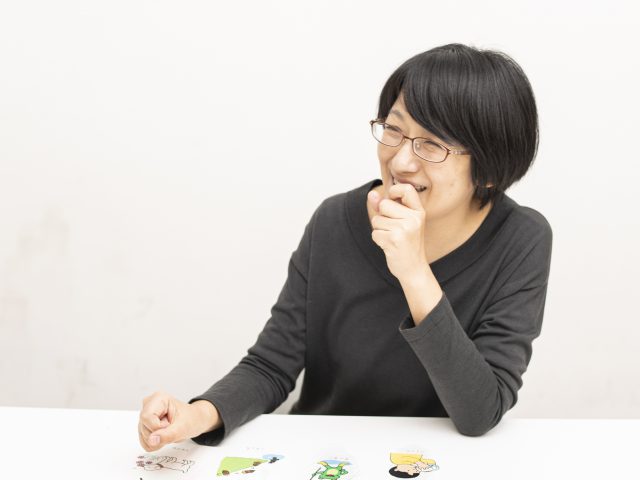

就労支援A型事業所TANOCHIKAが運営するwebメディア「AKARI」にてインタビューしていただきました。

トビラコ店主が小学館子育てサイトHugKumに執筆しました。

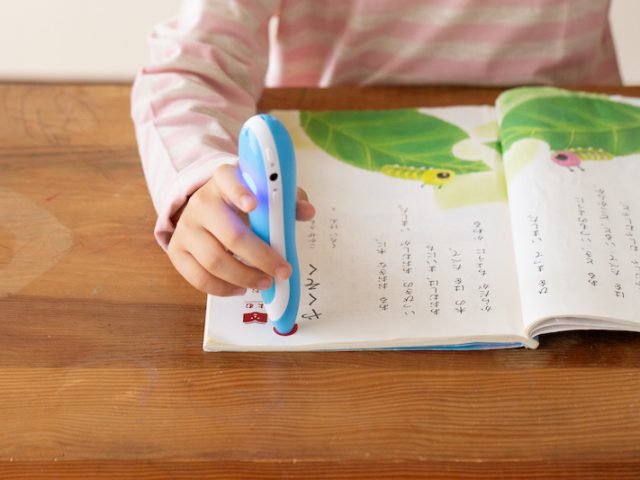

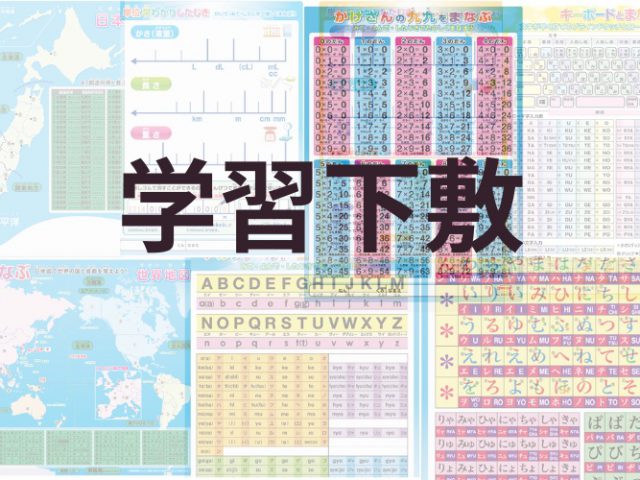

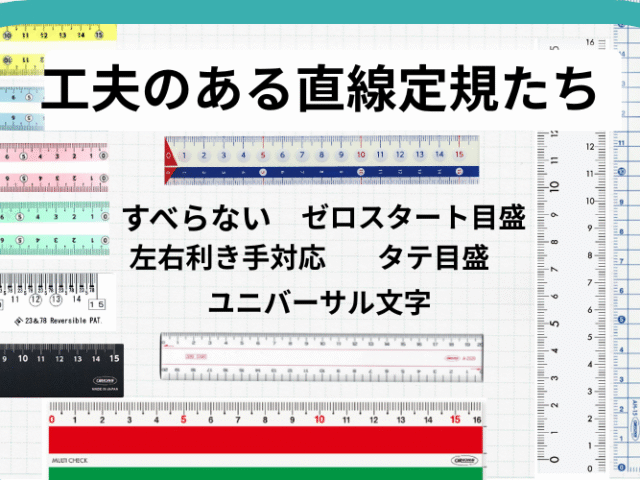

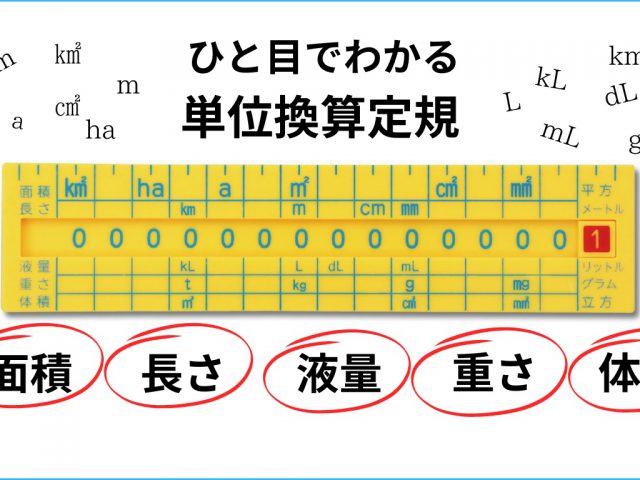

「九九」は聞いて覚える? 見て覚える? 暗唱だけに頼っていると思わぬ落とし穴も!【困っている子に寄り添う道具のネットショップ店主に聞きました】

トビラコ店主が取材した記事が小学館子育てサイトHugKumに掲載

障害のある子の困り感を解決する「合理的配慮」とは?スペシャリストに聞いた、うまくいく心構えと実践手引き

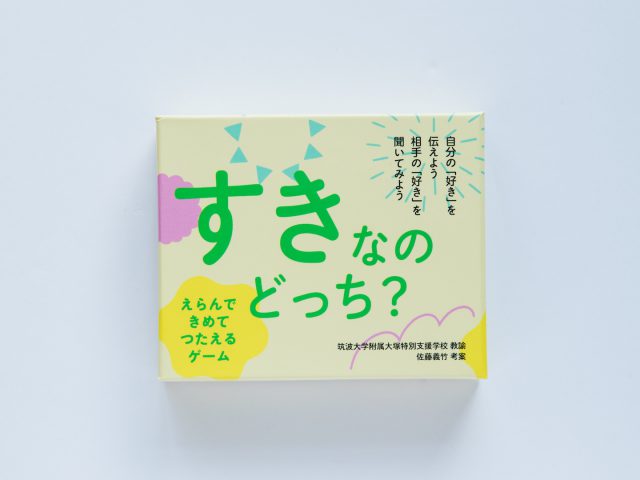

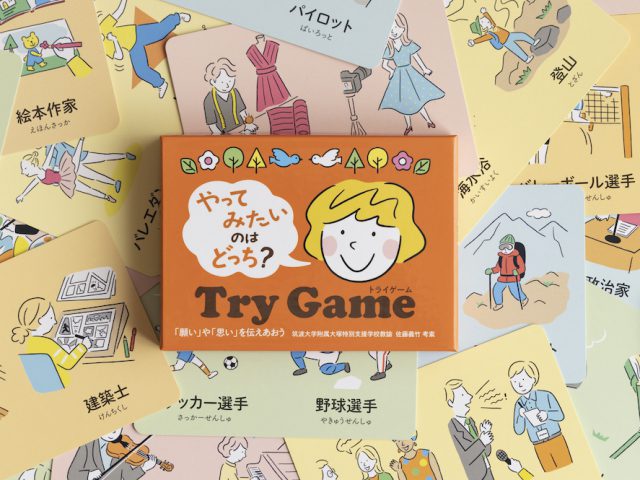

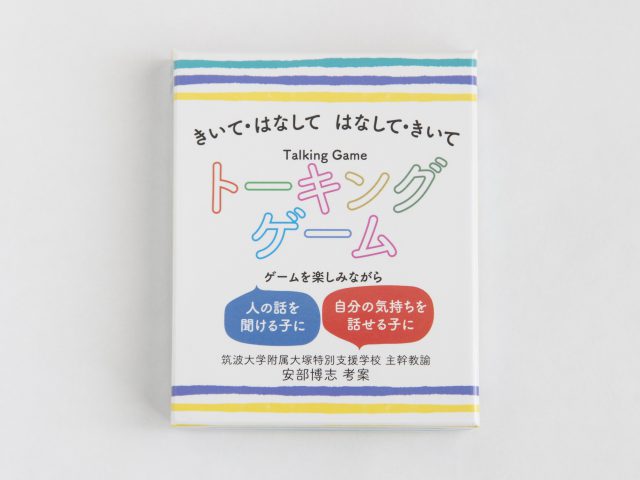

すきなのどっち? きもち・つたえる・ボード トライゲーム やってみたいのはどっち?を考案した佐藤義竹先生の『自信を育てる 発達障害の子のためのできる道具』(佐藤義竹著 tobiraco編 小学館)、好評発売中!

小学館子育てサイトHugKumに佐藤義竹先生のインタビュー記事が掲載されました。

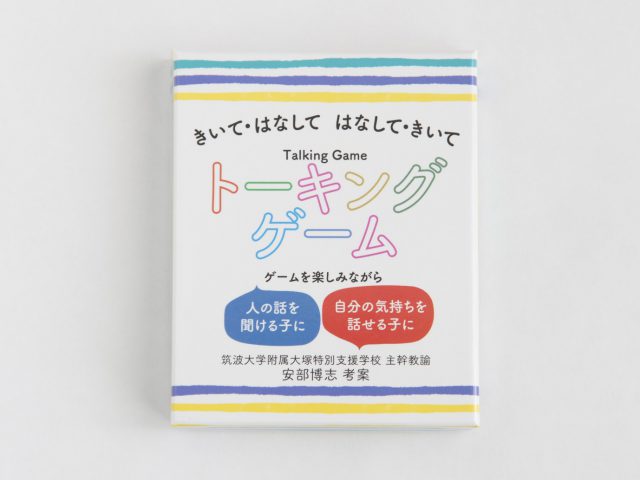

発達障害の子どもたちの「苦手」や「できない」が私を成長させてくれた。子どもを診断名でラベリングしないで!【筑波大学附属特別支援学校・佐藤義竹先生】

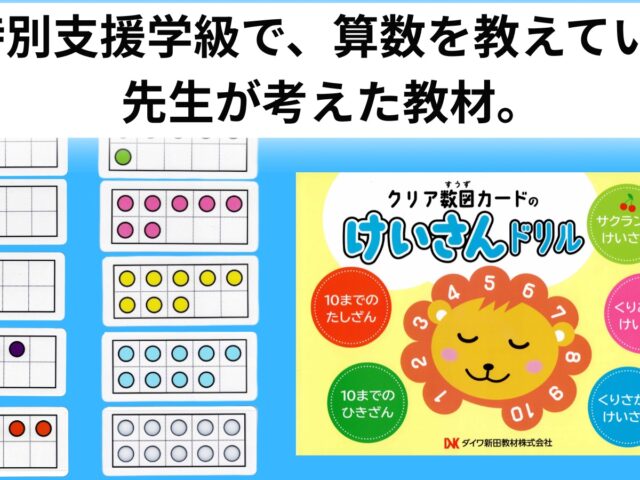

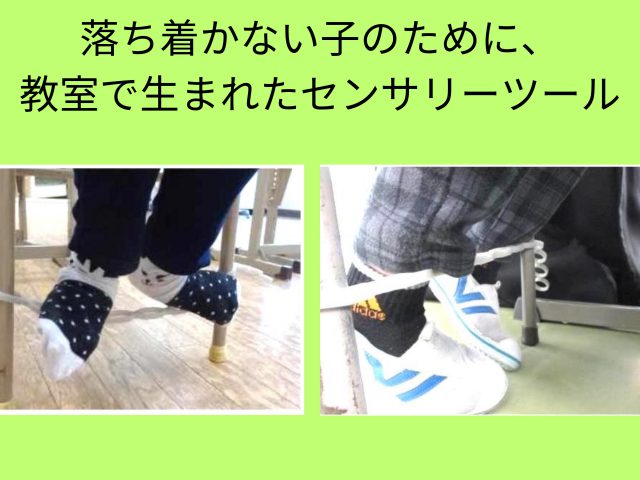

発達障害の子の「できる」を引き出す学習道具ベスト5 筑波大学附属特別支援学校の先生が教えます!

Xはこちらから

Facebookはこちら

LINE@はこちらから。イベントのお知らせなどもしております。