トビラコへようこそ!

〜店先で、ちょこっとおしゃべり〜

お試しいただける商品をまとめました、こちらです。

——————————–

良き理解者との出会いは、一生の宝になます。

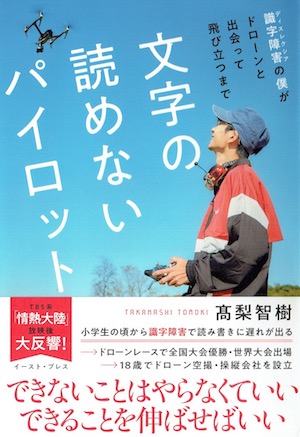

『文字の読めないパイロット 識字障害の僕がドローンと出会って飛び立つまで』(高梨智樹 イーストプレス)が、その宝に出会った子の物語だと、私は思います。

ただ、高梨智樹さんが「父親とドローンで起業」ばかりが注目されてしまうのは、本当にもったいない。

「ドローンで起業」という字を目にした途端、「あ、うちはムリ」「特別な子でしょ」と思ってしまいますもの。

そうではないんです。智樹さんは、漢字が複雑な図形に見えてしまう重い識字障害があり、計算障害もあります。体が弱くて、ほとんど小学校にはいけていません。「勉強ができない子」とか「努力が足りない子」と思われていたんです。

でも、担任の先生に「識字障害」であることを「発見」されました。そこから、次々と良き理解者に出会って道が拓けてきます。

著書でお父さんは「智樹は、教えたくなるように雰囲気がある」「質問するのがうまい」というようなことを語っています。

つまり、智樹さんは「良き理解者」を引き付けるようなものも持っていたんでしょうね。

「質問するのがうまい」というのは、自分であらかじめ調べてからわからないところを聞くという質問者としてのうまさを、お父さんは指しているのですが、それだけではない気がします。「質問すると答えが返ってくる」「質問すると理解が深まる」という体験を小さい頃からしているんじゃないかと思いますね。

秋がそこまできてますね。

言語聴覚士の中川信子先生の一家は、みんな「なぜなぜ病」(もちろん医師にかかる病気じゃないですよ)という「特性」があって、ご自身も含めお孫さんに至るまで「なぜ」「どうして」をよく聞いていたそうです。それはまわりの大人が子どもの「なぜ」にちゃんと答えていたということでもあるんですよね。質問の答えがわからないときは「いまは、わからないけど、あとから調べておく」と言って、必ず調べて答えるおじいさんもいたそうです。

質問しても、うるさがられたり、反応がないと子どもは質問しなくなります。忙しいなら「いまは、忙しいけど、あとから調べておく」だっていいと思うんですよね。なんらかのアクションをしたいところです。答えが間違っていたとしてもいいと思います。

私は、小学生の頃、作文を書くときに句読点の「点」をどこにつけていいかわかりませんでした。そこで、父に「点は、どこでつけたらいいの? と聞きました」すると、父は「読んでいて、息をしたくなるところで、つけるといい」と教えてくれました。今思えば、めちゃくちゃですよね。でも、その時は「そうか」と思って、作文を書くときに、このあたりで、読む人が息がしたくなるんじゃないかなと思って、点をつけていました。

答えにもなっていなかったのですが、質問すると返ってくるということは、やはり大切だと思います。間違っていたら、あとから訂正すればいいんですよ。子どもが大人になってから「あの時のお父さんの答えは違っていた」と自分で訂正するかもしれません。

なんでもそうですが、数をこなすとどんどんうまくなります。質問もそうです。たくさんいろんな質問をしていくうちに、「いい質問」ができるようになるんじゃないでしょうか。うまく返ってこなかったときには質問の仕方を変えるとかもするようになります。

で、このいい質問ができると、質問された方は教えたくなってしまうし、良き理解者に出会える確率はかなり高くなるんじゃないかと思います。

『文字の読めないパイロット 識字障害の僕がドローンと出会って飛び立つまで』を、おすすめ棚にアップしました。よろしかったら、こちらもお読みいただけるとうれしいです。

トビラコ店主

********************************

小学館の子育てサイトHugKum(はぐくむ)に連載していました。

********************************

ウェブサイト以外でも発信しています。

Facebookはこちらから(日々、なんか発信しています)

LINE@はこちらから。イベントのお知らせなどもしております。

********************************

トビラコが編集した本

『発達障害の子のためのすごい道具』(小学館)

『発達障害 あんしん子育てガイド』(小学館)