トビラコへようこそ

~店先で、ちょこっとおしゃべり~

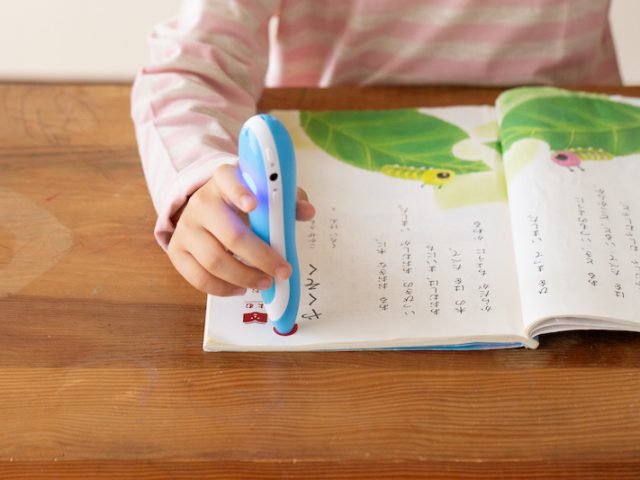

お試しいただける商品をまとめました、こちらです。

——————————–

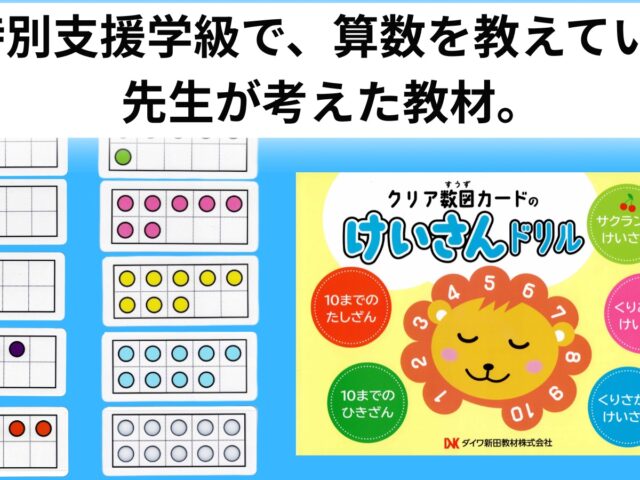

昨日はクリア数図カードの開発者で、特別支援学級で算数を教えている新田暢先生にお話を聞きました。

算数でつまずきやすいのは、入り口のところ。でもこれを軽く考えている人がとても多いそうです。なぜなら、1年生の算数はとても簡単に思えるし、計算などは暗記でなんとかなると思っている人が多いからなんだとか。

計算以前ですでにつまずいている子もいます。たとえば「20」と書くべきところを「12」と書いてしまう。あるいは「20」を「12」と読んでしまう子は、結構いるそうです。

なぜ、そのように書いたり読んだりしてしまうのかを考えずに、単純に「にじゅー」は「2」と「0」、「じゅうに」は「1」と「2」と書くものと暗記させてしまうと、その子がつまずきが見えなってしまうと、新田先生は話します。

ほんとうは、20や12が意味するところを理解しいないから「20」と「12」の違いがわからないという、じつは根深い話です。

20は10のかたまりが2つを意味します(順番を意味することもありますが、ここでは量に限定します)。12は10の位と1の位があって、位が違いますから、20とは全然違うのですが、これがわからない。つまり、量や位取りがわかっていないと、「20」を「12」と書いたり、読んだりしてしまうのです。以前、「12」を「102」と書いてしまう子の話を聞いたことがありますが、やはり位取りがわかっていないということですよね。

暗記させるのではなく、20や12の意味を理解できることが、算数の入り口です。「あれ?」という間違いは、その子が「理解できていない」箇所。間違いを通してその子が「わかっていないところ」を教えてくれているんですが、そこに気づけるかどうかです。

新田先生からは、たくさんお話を聞いているので、ここでも少しずつお伝えしますね。「なぜ、この子はこう考えたのか」と大人が自分に問いかけるのが大事で、算数に限った話ではなく子育て全般にもいえることだと思います。

トビラコ店主

********************************

就労支援A型事業所TANOCHIKAが運営するwebメディア「AKARI」にてインタビューしていただきました。

トビラコ店主が小学館子育てサイトHugKumに執筆しました。

「九九」は聞いて覚える? 見て覚える? 暗唱だけに頼っていると思わぬ落とし穴も!【困っている子に寄り添う道具のネットショップ店主に聞きました】

トビラコ店主が取材した記事が小学館子育てサイトHugKumに掲載

障害のある子の困り感を解決する「合理的配慮」とは?スペシャリストに聞いた、うまくいく心構えと実践手引き

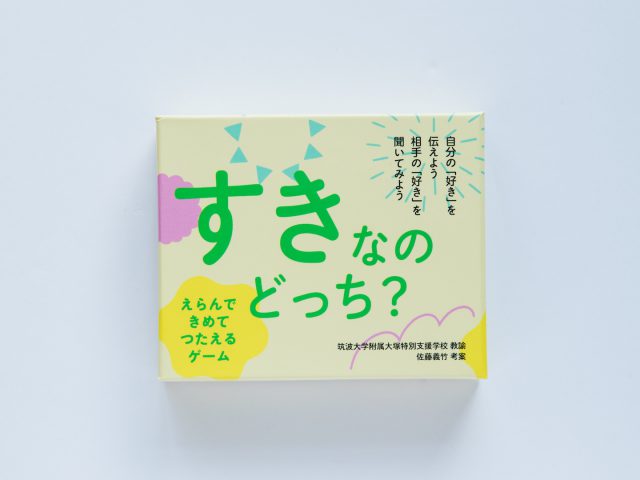

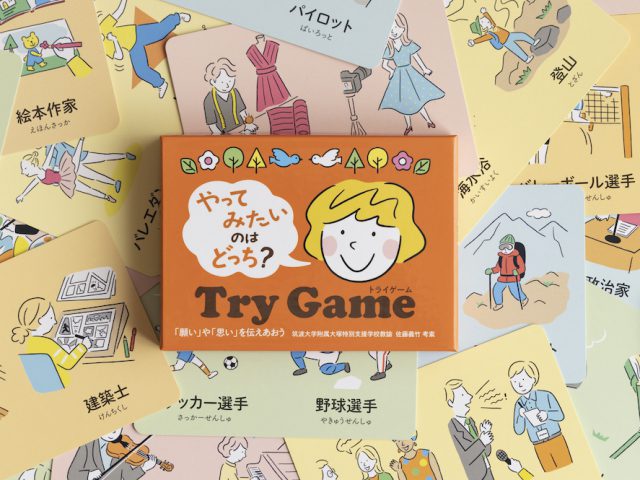

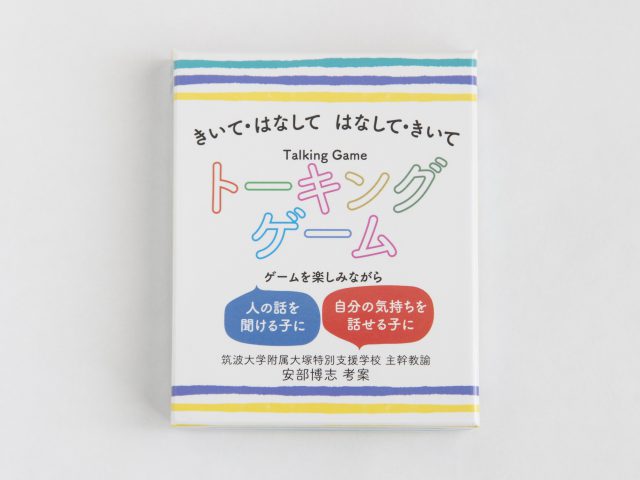

すきなのどっち? きもち・つたえる・ボード トライゲーム やってみたいのはどっち?を考案した佐藤義竹先生の『自信を育てる 発達障害の子のためのできる道具』(佐藤義竹著 tobiraco編 小学館)、好評発売中!

小学館子育てサイトHugKumに佐藤義竹先生のインタビュー記事が掲載されました。

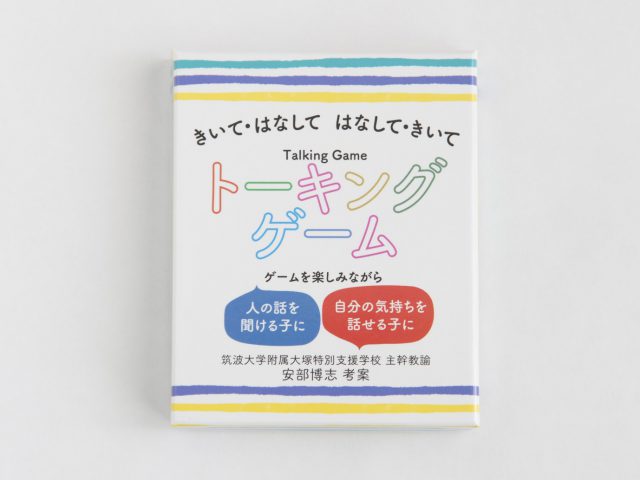

発達障害の子どもたちの「苦手」や「できない」が私を成長させてくれた。子どもを診断名でラベリングしないで!【筑波大学附属特別支援学校・佐藤義竹先生】

発達障害の子の「できる」を引き出す学習道具ベスト5 筑波大学附属特別支援学校の先生が教えます!

Xはこちらから

Facebookはこちら

LINE@はこちらから。イベントのお知らせなどもしております。